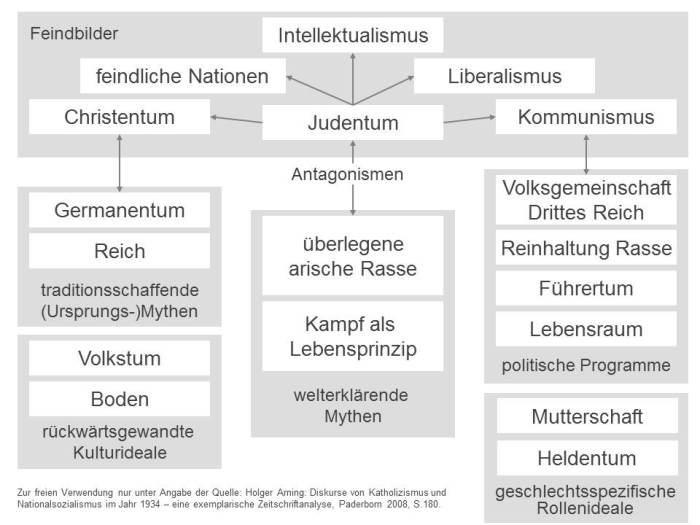

Für meine Dissertation habe ich den Nationalsozialismus als Diskurs beschrieben. Er erscheint aus dieser Perspektive als ein Geflecht von Wahrnehmungs-, Deutungs-, Argumentations- und Handlungsmustern, die sich um zentrale Begriffe der nationalsozialistischen Ideologie bildeten:

Grafik als PDF zur freien Verwendung bei Angabe der Quelle.

Solche „Mythen und Feindbilder“ umfassten zentrale Kategorien der Weltdeutung, Gesellschafts- und Kulturideale, Zukunftsvisionen und Ursprungsmythen, aber auch geschlechtsspezifische Rollenvorgaben. Durch ihr Zusammenwirken entstand mit dem Nationalsozialismus etwas vollkommen Neues, ein radikaler Umschlag der gesellschaftlichen Praxis.

Mythen und Feindbilder koordinieren soziale Handlungen, indem sie geben und nehmen, indem sie versprechen, fordern und drohen. Besonders mächtig sind Mythen und Feindbilder, wenn sie die Befriedigung grundlegender Bedürfnisse versprechen: durch mehr Geld, aber auch durch Anerkennung oder Sinnstiftung. Die „Volksgemeinschaft“ zum Beispiel war einerseits für einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung eine Verheißung verbunden, andererseits hatte jeder zu ihr seinen Teil beizutragen, falls er nicht auch zu den „Gemeinschaftsfremden“ gezählt werden wollte.

Die Beschäftigung mit diesen „diskursiven Strategien“ ist auch mit Blick auf die Gegenwart aufschlussreich. Kein Krieg ohne Helden, kein Terror, der nicht als aufopfernder Dienst an irgendeiner Gemeinschaft verbrämt wird, kein Politiker, der sich nicht auch über Härte und Führungsstärke zu profilieren sucht. Die schwer zu durchschauenden und kaum zu kontrollierenden Prozesse, die unter dem Schlagwort „Globalisierung“ weltweit für Ängste sorgen, geben auch antisemitischen Verschwörungstheorien neuen Auftrieb.

Das widerspricht nicht der These von der Einzigartigkeit des Nationalsozialismus. Aber auch die Vision eines Endkampfes, eines letzten Gefechts, aus dessen Trümmern eine gereinigte Welt entstehen soll, das Bild eines zugleich verweichlichten und übermächtigen Feindes im Inneren und Äußeren, die Geringschätzung des vermeintlich morschen und fremden demokratischen Systems, ja selbst die Idee des göttlich legitimierten Imperiums: Alle diese Einzelstrategien finden sich auch in religiösen und politischen Fundamentalismen unserer Tage, oft an unerwarteten Orten und völlig neuen Kombinationen.

Ausführlicher habe ich meinen Ansatz im Beitrag „Die Mythen der Macht in der Kirchenpresse“ in der Zeitschrift „Communicatio socialis“ (Heft 41, 2008, S. 36-57) zusammengefasst.